作为中国首个当代艺术陈列展,”绵延:变动中的中国艺术“试图展现当代艺术在中国不断绵延变动的历史进程。北京民生现代美术馆通过策划和举行系列的对谈活动,力图见微知著,展示中国当代艺术过去四十年在中国大陆的开拓和创新之路。对艺术家个体创作道路的关注和探讨始终是民生美术机构既往十余年工作的主轴之一,王功新作为中国新媒体艺术的重要先驱人物和代表性艺术家,艺术实践经历了从绘画到多媒体艺术的转变,其个体经验具有重要的参考价值,值得我们以今天的眼光和视角重新审视历史,展望未来。为此,北京民生美术馆邀请艺术家王功新先生、策展人董冰峰先生、策展人杨北辰先生参与“绵延对谈第二期|我的艺术实践(一):王功新一从绘画到多媒体”。北京民生现代美术馆负责人李峰先生将主持该场对谈。

参展作品

家庭-母亲

Family-Mother

布面油画

oil on canvas

120×80cm

1982

王功新 Wang Gongxin

不可坐的

Unseatble

电动装置 铁椅,墨水,奶色水,电灯,马达

electrical installation chairs,motor,flashing light,milk-water,black-ink

尺寸可变

dimension variable251×169.5cm

1994

王功新 Wang Gongxin

对谈主持

李峰,北京民生现代美术馆负责人。毕业于中央美术学院美术史系,关注和研究领域包括中国当代艺术史、机构管理运营与文化写作等。2007年起参与中国首家金融企业为背景的艺术机构的筹建和管理运营,先后担任副馆长、馆长,参与“中国当代艺术三十年历程1979-2009”、“中国影像二十年1988-2011”等重要展览的策划,发起“民生艺术史”论文奖等项目

关于嘉宾

王功新,1960年生于中国北京,1978年考入首都师范大学美术学院,1982年毕业后留校任教。1987年作为访问学者赴美国纽约州立大学,硕士研究生学习。2002至2007年在中央美术学院担任客座教授。2013年获英国伦敦“奥利弗”戏剧金像奖最佳影像设计大奖提名。2014年获得纽约州立大学荣誉博士。现生活创作在北京与纽约。

王功新的作品曾在圣保罗双年展、台北双年展、上海双年展、日本越后妻有三年展、日本和多利美术馆、东京森美术馆、旧金山现代美术馆、纽约MoMA PS1、伦敦V&A美术馆、纽约皇后美术馆、德国ZKM媒体艺术中心、柏林世界文化宫、英国泰特利物普美术馆、澳洲NGV国家美术馆、古根海姆美术馆、柏林汉堡火车站国家美术馆、白立方画廊、日本福岗美术馆、伦敦ICA当代艺术中心、纽约布朗美术馆、上海当代美术馆、OCAT上海馆、尤伦斯艺术中心与中国美术馆等展览与美术馆展出

董冰峰,现为中国美院跨媒体艺术学院研究员。曾先后担任广东美术馆与尤伦斯当 代艺术中心策展人、伊比利亚当代艺术中心副馆长、栗宪庭电影基金艺术 总监、北京OCAT研究中心学术总监。他曾获”CCAA中国当代艺术评论 奖”(2013)、“《YISHU》典藏国际版中国当代艺术评论奖”(2015)和 亚洲艺术文献库“何鸿毅家族基金中华研究驻留奖”(2017)。董冰峰的 研究领域包括影像艺术、独立电影、中国当代艺术史、展览史与当代批评理论

杨北辰,博士,策展人,当代艺术与影像研究者。他目前是普拉达基金会(Fondazione Prada)思想委员会(Thought Council)的成员,并同时担任新世纪当代艺术基金会特约研究员与《艺术论坛》 (Artforum)中文网特约编辑。现任教于中央戏剧学院,他的研究兴趣侧重于当代运动影像理论、媒体考古学、技术&生态与新物质主义领域。其策展实践与跨领域的学术方向相辅相成,曾策划过的项目包括“新冶金者”(Julia Stoschek Collection,杜塞尔多夫)、“在地宇宙”(乔空间,上海)、“反投影:中国早期录像艺术中的媒体雕塑”(新世纪当代艺术基金 会,北京)、“微纪元”(Nationalgalerie,柏林)、“具身之镜:中国录像艺术中的行为与表演”(新世纪当代艺术基金会,北京)等;并将于明年联合策划广州影像三年展“重思集体”。他亦曾为艺术家曹斐、奥玛·法斯特、劳拉·普罗沃斯特、何子彦等艺术家撰写过展览图录文章;由其主编的出版物《HX》近期于曹斐伦敦蛇形画廊个展期间面世。他的个人学术专著 《作为档案的电影》即将付梓

对谈现场

文字整理:

王功新:多年来我一直想找一个机会重新梳理一下自己,但又有点像伤痛一样不敢特别的回看过去。今年2020年很特殊,我本命年满60岁了,北京民生现代美术馆举行这么好的绵延展览,正好提供了这样一个机会。今天的讲座不仅仅会介绍我的作品,还会介绍我过往生活状态,特别是当年在纽约的那段时间如何引起生活和艺术的转变的。这样大家就可以通过我这个个案,转入对中国当代艺术整体语境的一个思考。

我可能跟大部分中国大部分当代艺术家不太一样,我是特殊的个人经历介入到中国当代艺术中。我78级考大学的,是文革后第一代。当年是积攒了一大批人所以考试就很难,大概有九千至一万人在报考,仅招收了十三个人,我很幸运考上了首都师范大学美术系,专业是油画专业。1982年毕业以后,我留到学校教油画。大家能想象到我是典型的学院体制下训练出来的好学生,当时的学院体制就是苏式的教学方法,我在首都师范大学就这样教了5年油画。

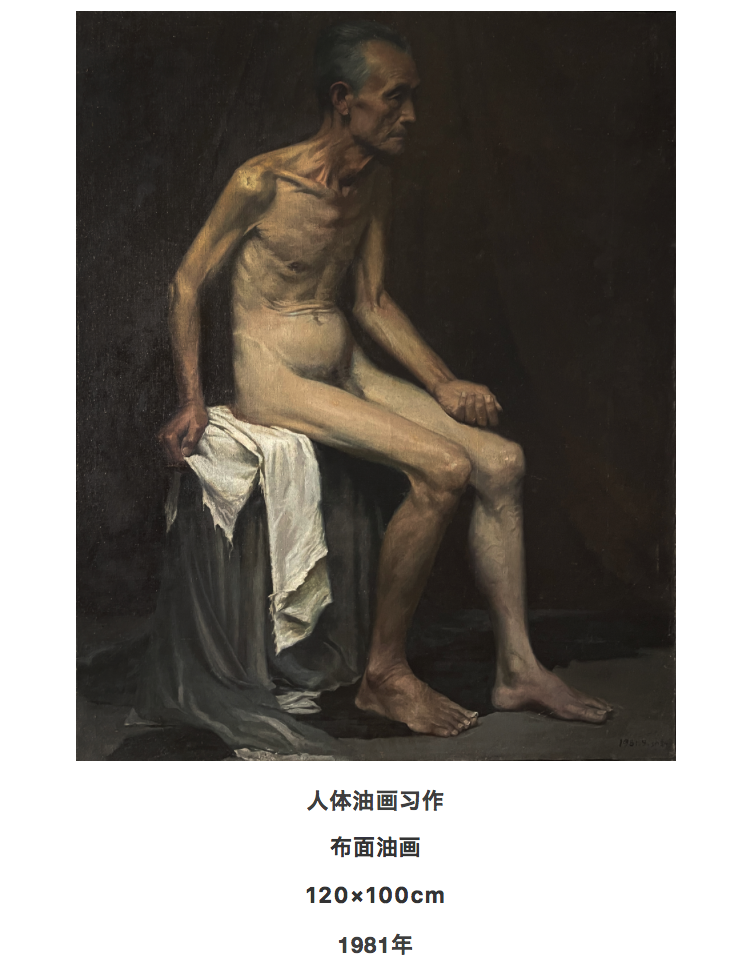

学院派的教学,大学一年级开始画石膏人体之类。当年记得一张人体素描要画一个月,每天画4个小时,4个星期要天天都要在那磨。这些都是整开的大素描,也是一种典型的训练。先是训练笔触,然后是训练光线,然后训练对颜色的认识,对造型的认识。

现在的学生可能不了解那个时候画画的条件。国内至少北京当时根本没有油画布,我们都是拿张纸画,后来才知道油画要在布上才能画好,就到工地上去找木头、钢丝、布来做油画布。布都不是现在的亚麻布,那时候叫包装布,全是给预备包装用的。当年画油画能够用这个就已经很奢侈了,所以后来就出现了吸油变形等情况。但是我觉得很有意思,这是一个历史的记录,当年就在这种状态下我们这代人学习了西方的传统油画。我当时的功夫还不错,所以最后能够留到学校来任教,也是对我这种绘画功夫的认可。

82年我大学毕业的时候,创作了这套组画作为毕业创作,可惜的是我画父亲的这张现在找不到了。当年这些创作向社会曝光的任何机会都没有,老师看完了就直接塞库房,若干年后你再回去找可能就丢了。我还算幸运,因为我留校的这些作品还能拿的出来。

回看80年代初期,当时国内流行或者大家最关注的就是文革以后的“伤痕美术”,当年四川美院到北京做了很多关于伤痕美术的作品,他们大部分手法还是批判现实主义和写实手法的结合。而我在82年毕业时,表现的其实是对于日常生活的一个关注,是画的我自己的一个感觉。这套作品现在看起来好像没有什么新的东西,但在当时的学院体系下已经惹怒了教我的老师,他们觉得你没有用苏式的方法去造型,手法上在学习美国新写实主义。所以这个其实反映了我当时的身份下,自由发挥或者是求变的一种状态。也不了解外边发生了什么,没有接触抽象表现主义,达达、波普等,实际上所关注的基本就在这样的一个领域,能够在自己的当下做出改变的尝试,这种尝试对于苏派的手法来说也是一个突破。

当年的美术界是这样,你想有所成就必须进入一个系统,这个系统就是参展投奖进入中国美协。主题性的创作是进入这个系统的途径,你通过主题性创作获得认可,参加三次全国美展就能够当选美协会员。

这张作品的背景,当年有一个事件发生就是中越的打仗,我也是企图借着这个主题尝试一下照片现实主义的方法,像照相那样来画头像。作品在中国美术馆展出的时候好像轰动挺大的,我接到的不少的群众来信,画的模特是我的夫人林天苗。

1987年学校送我到美国纽约去做访问学者,我后来在那里一直生活到90年代,从90年代中开始不断回国参与国内的当代艺术活动和做一些项目。我的艺术转变就是从那个时候开始的,跟自己的经历有关系,和自己的思考也有关系。

这张照片我觉得很珍贵,这是我到了纽约的第三天,和张鸿年参观惠特尼双年展的合影。张鸿年是当年很有名的一个画家,是他到纽约机场接的我并让我住到他家。他说功新你不知道,美国也有权威的展览,惠特尼双年展,我说那去看看美国的全国美展怎么样。当时去看后都谈不上是震惊,就完全是另外一个天地,突然觉得和我想象的是另外一码事情。

这张照片是我访问学习的时候记忆犹新的一个场面。当年美国新写实主义的一个画家在学校带课,我把之前画的一些人体给他看,他先表扬了几句以后就把作品放到前面开始开会,对作品进行批判还让所有的学生说说自己的看法。那天我真的触动很大,心里还是不太舒服,就觉得你们这些学生的创作,要是按我之前训练的标准,没办法和我比。批判完了,他请所有的学生指导你,他跟学生就是这样一个关系。

然后我当时是什么状态?美国是很多元的,你去那里所看到的和关注的,和你喜欢关注的角度是有关系的。我到了纽约,终于有机会看到了那些非常崇拜的艺术家的原作,看到了真的油画技法,我当时思考的角度和关注的东西就停留在这各方面,凝固在了那里。

从生活角度看,到了纽约以后第一件事就是如何挣钱,如何能够付学费,付房租,这是所有中国艺术家到了纽约所面对的第一个问题。现在回想,这对我来讲是一个很好的经验,当年国内你觉得自己是一个非常优秀的满身功夫的年轻艺术家,结果到纽约后发现你所有的价值都要打个问号,然后还要面对的就是如何挣钱吃饭这种基本问题。这也是你对艺术是否足够热爱的考验,是否还要坚持继续做艺术。

当年生存之道,就是在shopping Mall,在街上给大家画像,这也是那个年代在外边的艺术家共有的经历,像艾未未、陈丹青等都在街上找活。这张照片很有意思。那天大家穿的这么好,平常都是邋里邋遢的的感觉,因为艾未未揽了一大活儿。他说今天咱们去给人家“唱堂会”,有一家富豪知道中国的艺术家肖像画的好,说给你们一笔钱晚上到家里面的庄园去给人画画,唯一要求就是穿干净点。艾未未当年在那边就很能干,有各种渠道能够找到各种特殊的机会。

我们当时为了生存,一个途径是在街上画画,还有一个途径就是画行活。人家拿了一张照片,然后让我画两三张,然后这些颜色都要有规定的,时间也是有规定的,所以我是掐着表在画,大概在三个小时必须完成,完全就像流水线打工。我还算幸运能找到挣钱的机会,不用上街在家就能画,好多艺术家没有这个机会,但这已经让我开始质疑这种架上绘画的意义到底在哪里。

那个时候我们突然找到了一个救护工厂,一个loft可以作为一个画室。这个画室是陈丹青介绍过来一起租用的。这个画室对我的影响很大,一方面那个地区住了很多艺术家是全世界各地来的,让我看到了他们的生活状态和对艺术的态度,另一方面有了画室就有了一个地方,很多在纽约的中国艺术家朋友都驻扎在这个区域并联系上了,有了大家可以探讨当代艺术的氛围,而不是只为了生存去继续画写实画,让富人能够满足的那样的一个状态。

从那开始我有一种想法要变,但又很纠结,不愿意放弃那些真功夫,归零了以后你觉得特别失落。这是一种非常痛苦的状态,企图要变但是又不知道往哪里走。但我始终保持一种动手的实践,哪怕它没有一个直接的结果,现在回想起来还是挺自我感慨的。很多人都问我,你当时为什么老画鸡蛋?可能是自己还是不愿意放弃最后的造型能力,鸡蛋是圆的,也能让你用一个最快的方法达到立体造型。抽象表现主义当时在纽约很火,所以我也就做了这方面的一些尝试。

93年我就真的脱离架上开始做多种媒介的艺术了。我在纽约的工作室里开始咬牙跺脚的,就是要作一个又一个大型的作品。因为我觉得我关心的问题很大,自己毕业以来的一种能量需要发泄出来。这件作品我把每个蛋壳染色,染完了以后还有一个渐变,越来越红的东西由于皮的碎掉,它的红的比例越来越少,少到最后就变成了一个基本的状态。作品在现场又像海浪一样,题目叫from zero to the end。

我当时在纽约没有考虑过是否能做出来真的大作品,可能还是因为有了自己的工作室,只要有想法的能力就去做,而且都是一个人在做,根本请不起助手来加入其中,当时的钱能够买得起这些材料就可以了。当时我的压力很大,所以这一点上我很感谢我的夫人林天苗,她对我的工作全力支持。

值得一提的是,当时在纽约我跟很多艺术家一起,每个周末都去看大量的展览。90年代的纽约是一个好多大艺术家刚刚出道崛起的时候,所以好多艺术家我们都看着他们从浮出水面,到今天变成了大师。